眠りには「脳と体を休め、疲労を回復させる」という大切な働きがあります。人生の約1/3は眠りの中であるように、私たち人間にとって「ぐっすり眠る」ことは、健康を維持していくために大切なことです。ただし眠れないからといって、安易に睡眠薬を使ってしまうと、薬の副作用や依存から抜けられなくなり、結果的に安眠できない体質となってしまいます。眠り上手になるための、自然な方法を紹介します。

★起床時に朝の光を★

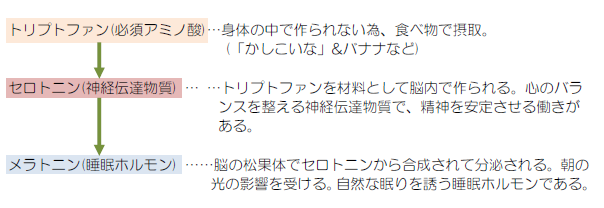

睡眠ホルモン「メラトニン」は、日光の影響を受けやすいホルモンです。朝の光を浴びてから14~15時間で休息モードに切り替わり、眠りを促進するホルモン(メラトニン)が分泌されます。体内リズムを整え、メラトニンを促進するために、起きたらカーテンを開けて朝の光を浴びましょう。

★夜型から朝型に変える★

睡眠は量よりも質が大切です。就寝時間が遅いと必然的に起床時間も遅くなり、生体バランスを崩しやすい状態になります。午後10時から2時の間をゴールデンタイムと言いますが、この時間帯は成長ホルモンが活発になる時刻です。人間は太陽が昇ると同時に活動を始め、沈む頃には休息するという習性が培われています。夜型の人は朝型に変えていきましょう。まずは朝30分早く起きて、その夜は30分早く寝る、次の日も同じように更に30分早く起きて30分早く寝る…これを繰り返すことにより、生活リズムを理想に近づけ、朝型に変えることができます。

★入浴を眠りのスイッチにする★

眠気は体温のリズムと深い関係があり、体温が上昇する間は眠気が生じにくく、下降する間は眠気が生じやすくなります。この体温リズムを利用して、入眠サインとし、入浴でコントロールしましょう。入浴すると体温が上昇し、やがて穏やかに下がり始めるので、眠気が生じるきっかけとなります。ただし、熱いお風呂は逆効果!交感神経が刺激されて眠気が遠ざかる覚醒作用があります。心身をリラックスさせるために、ぬるめのお風呂にゆったりとした気持ちで入り、毎日の入眠スイッチにしましょう。また寒い夜は足湯を取り入れたり、足元に湯たんぽやカイロを置くのも効果があります。「頭寒足熱」という言葉があるように、足元を温めると心身がリラックスして眠りを誘います。

★単調な音楽を就寝時のテーマソングに★

波の音や雨音等、自然を取り入れた音を中心とした音楽は、単調なので眠りを誘う効果があります。1時間位でスイッチが自動的に切れるようにして、毎晩同じ音楽を流し、眠りのテーマソングにするのも方法です。またボリュームは最小限に絞り、微かに聞こえる位の音量が効果的です。ラジオやテレビを視聴するのは注意を引かれてしまい、逆効果です。

★好きな香りを眠るサインに★

香りにも眠気を誘う効果があります。ストレスや不安で気持ちが高ぶり高揚している時には、香りが持つ鎮静作用で眠りやすい状態を作りましょう。眠りを誘う香りとして、一般的なものは、ラベンダー、カモミール、ローズ、ネロリ、イランイランなどがありますが、一番大切なことは好きな香りを選ぶことです。いくら睡眠に良いと言われている香りでも、嫌いな香りではリラックスできずに、逆にイライラして神経が高ぶってしまいます。

★視覚からも安眠を誘う★

眠気を誘うカラ―をご存知ですか?レッドやイエローなどの鮮やかな色は、視覚から脳を刺激して興奮状態に導く働きがあり、覚醒作用がある色とされています。寝室は癒しを感じさせる色、ブルーやグリーンを基調にするのがお勧めです。ブルーには体温や血圧を下げる力があり、興奮状態を落ち着かせ、精神的なストレスを和らげる効果があります。またグリーンには毛細血管を拡張し、血流の流れをスムーズに導く作用があります。入眠前には、足元をぼんやり照らす程度の照明にし、白熱灯などの間接照明を利用しましょう。蛍光灯などの鮮やかな照明は、逆に脳を覚醒するので目が冴えてしまい、逆効果です。

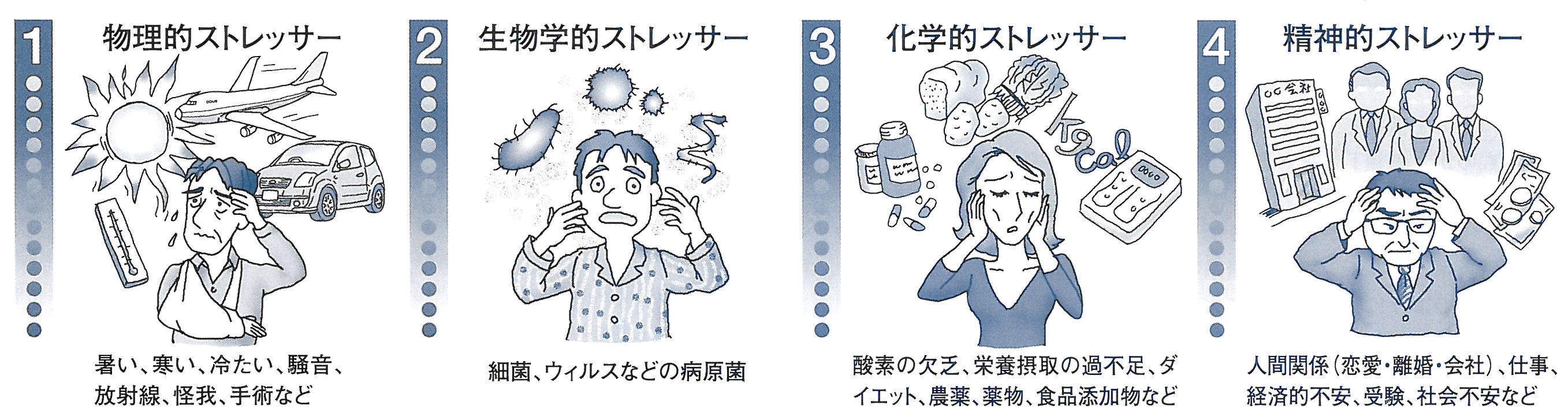

★気持ちを鎮める★

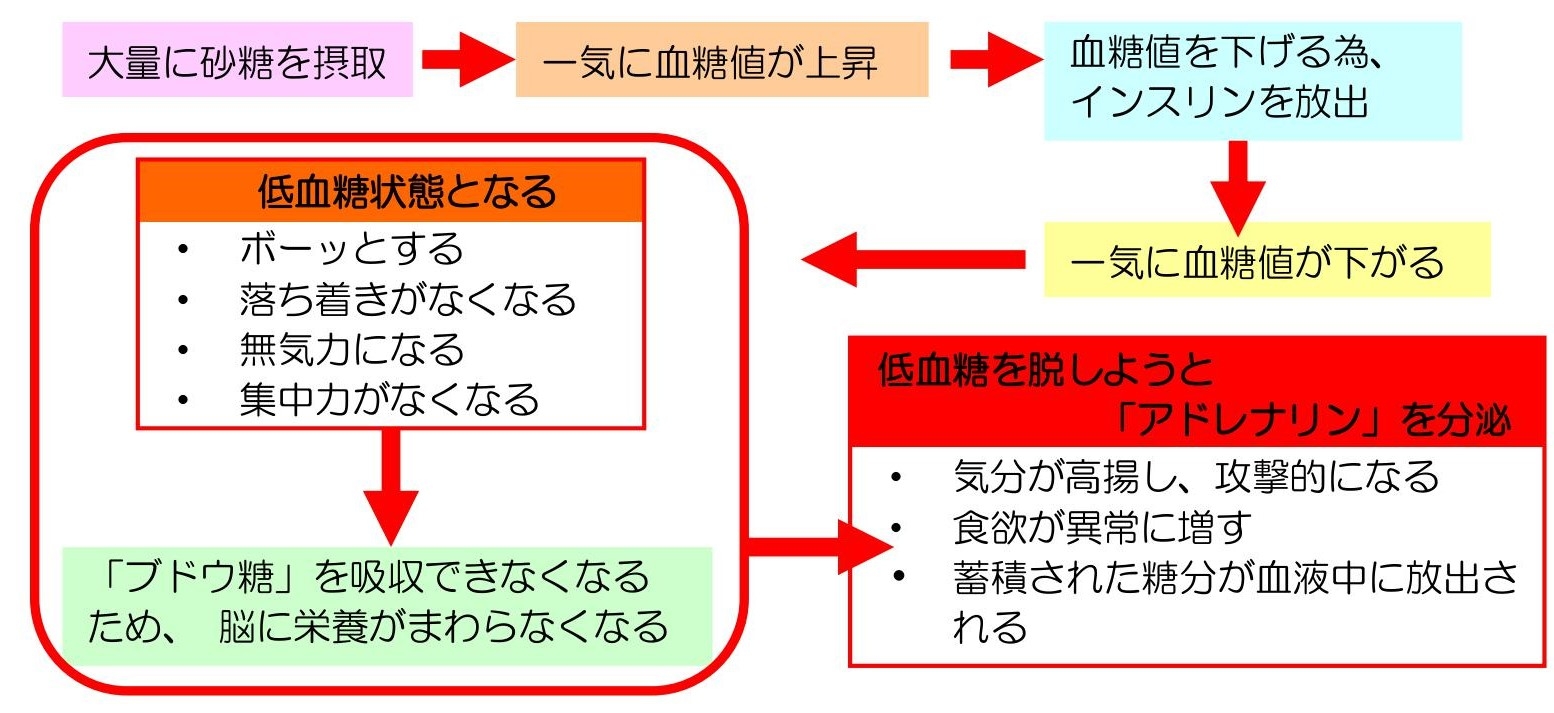

ストレスや興奮状態、不安感がある時は、気持ちが高ぶっていて、ベッドに入ってもなかなか寝付けなかったり、浅い眠りしか得ることができません。就寝する前に家族と楽しい時間を過ごしたり、ペットと触れ合ったりしながら、高揚している気持ちを落ち着かせましょう。眠れないからとテレビを観るのは逆効果です。脳が活発に刺激され、ますます安眠できない状態になってしまいます。就寝前はゆったりとした時間を過ごし、体と脳に眠る準備を与えましょう。またカフェインを摂ると眠りを妨げますので、午後3時以降はコーヒー、紅茶、緑茶などは控えるように努めましょう。

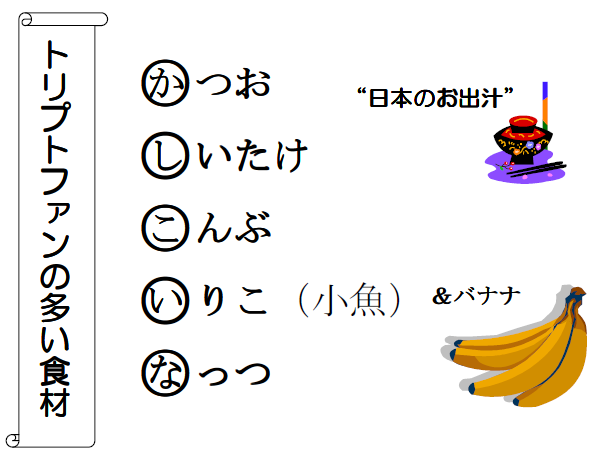

★サプリメントを使う★

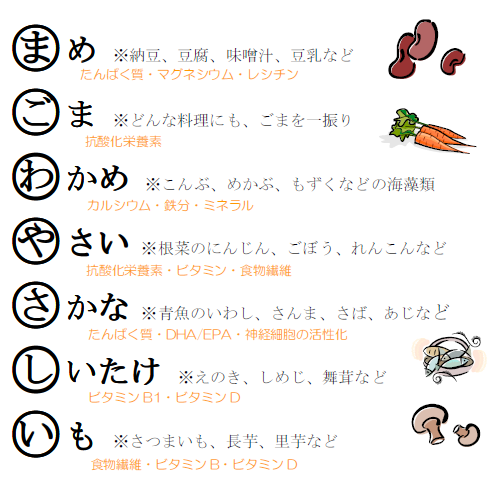

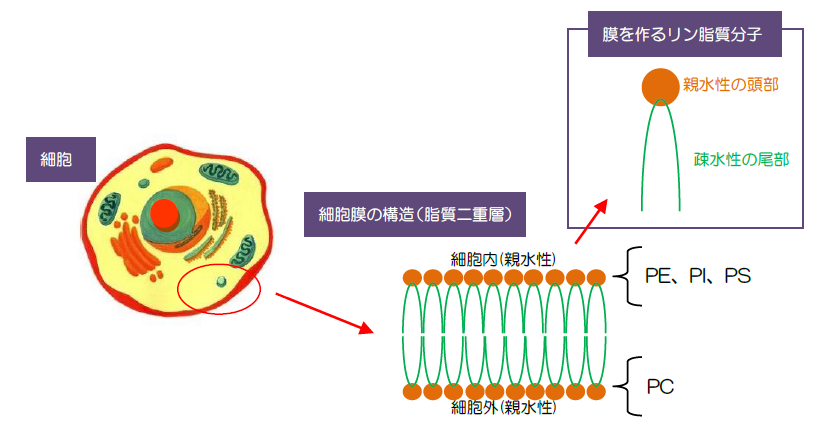

睡眠ホルモン「メラトニン」の前駆体である「セロトニン」は、アミノ酸の一つである「トリプトファン」が材料となります。バナナやきな粉、卵黄、落花生等に多く含まれていますが、サプリメントで摂取するのも効果的です。また心身の緊張をほぐす「バレリアン」、脳をリラックスさせる「レシチン」「GABA」「サフラン」や神経のビタミンと言われる「ビタミンB12」なども良いでしょう。

★時には開き直りも大事★

なかなか眠れず「眠らなくては」と焦りの気持ちがあるとプレッシャーがかかり、ますます眠れない状態に陥ります。「羊が一匹、羊が二匹…」と羊の数を数えると眠れるという話は有名ですが、「眠らなければ…」と焦る気持ちを、羊の数を数えることで紛らわす…つまり忘れさせていると考えられます。「そのうち眠れるだろう」と自分に言い聞かせ、心を落ち着かせましょう。「一睡もできなかった」という人でも、実際は眠っている場合も多いものです。何日も一睡もしないで生活できる人間はいません。どうしても眠れない時には開き直りも大切です。

ナチュラルクリニック代々木 ※クリニックニュース Vol.6 掲載記事