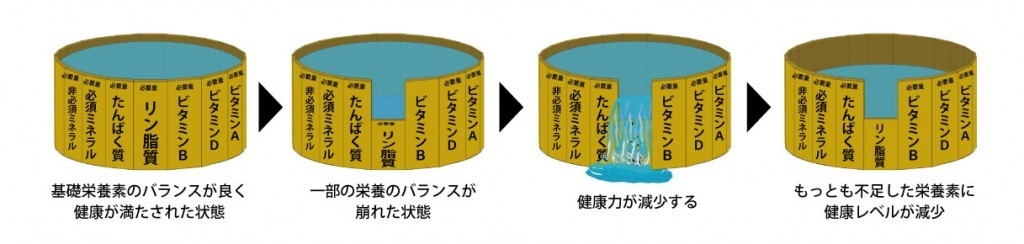

毎日の食事バランスを考え、栄養療法を実践していても、消化吸収がきちんとできない状態では、食事からの栄養素を摂り込むことが妨げられ、細胞の隅々に栄養素を補給することができません。また病気やストレス、緊張感が続く時や、精神的に不安定な時には、胃腸の具体が悪くなる時があります。そのような自覚症状がある時のために、消化の良い食事のポイントを知っておきましょう。

1.消化の良い食品や調理法を選びましょう

胃腸の調子が悪い時は、できるだけ食物繊維や脂肪が少ない食品をやわらかく調理した料理が適しています。

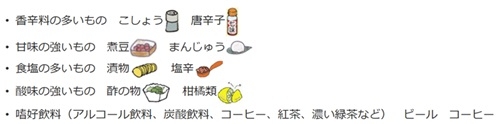

2.胃酸の分泌を高める食品は控えましょう

3.ゆっくりと、よく噛んで食べましょう(目標:一口20~30回)

食べ物をよく噛むと、表面積が大きくなり、消化酵素による分解効率がアップします。またアミラーゼなどの唾液に含まれる酵素は、食べ物の消化を助ける大切な成分。よく噛んで食べるほど、胃腸の負担は軽くなります。また、右と左と交互に噛むようにしましょう。

4.冷たいものは避けて、常温または温かい飲み物を

胃腸の調子が悪い時には、中からも外からも温めるようにしましょう。生姜、梅干、はぶ茶、柿の葉茶な

どは、身体を温める効果が強く、整腸作用もあります。野菜スープや茹でた人参リンゴジュースなども良い

でしょう。水分の補給は、少しずつこまめに摂りましょう。

5.食後は、休息をとりましょう

消化を促すために、休息しましょう。横になる場合、右側を下にすることをお勧めします。胃の形は、食道から十二指腸の方へ右方向に蛇行しているので、食べ物が胃の形にそって、右の方に落ちることで、食べ物の消化吸収がスムーズになります。

6.胃腸の調子が悪い時にお勧めの食材と料理例

お粥(卵粥、玄米粥)、白身魚(煮魚、蒸し魚、鍋料理)、ささみ肉(煮物、ホイル焼き)

卵(卵豆腐、茶碗蒸し、半熟卵)、大豆製品(湯豆腐、ひきわり納豆)、繊維の少ない野菜(ほうれん草の煮浸し、白菜の煮物)、南瓜・じゃがいも(煮物)、バナナ、りんご等

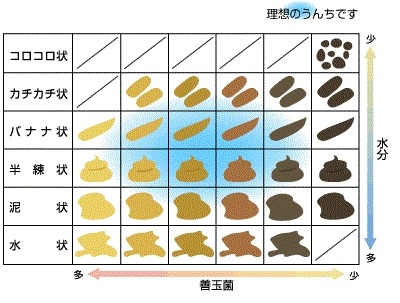

※出来上がった料理に、亜麻仁油などのオメガ3を垂らしましょう。オメガ3脂肪酸は、胃の弱い人や、胃の炎症などの改善にも有効です。また腸内環境を整え、善玉菌を増やします。

7.胃腸の調子が悪い時に避けたい食品と料理例

炒飯、お茶漬、菓子パン、中華麺、スパゲッティー、日本そば、干物、塩辛、いか、たこ、うなぎ、脂の多い肉(ロース、バラ)、ハム、ベーコン、豚カツ、焼肉、生卵、五目豆、枝豆、生揚げ、油揚げ、がんもどき、生クリーム、繊維の多い野菜(たけのこ、ごぼう、セロリ等)、きのこ類、海藻類、パイナップル、ラード等の動物油脂、フライ、天ぷら

ナチュラルクリニック代々木 ※クリニックニュース Vol.28 掲載記事